盛夏祁门,群峰耸翠,徽韵氤氲。近日,由安徽建筑大学组建的“红色引领·探寻建筑美学”暑期“三下乡”社会实践团赴安徽省祁门县,与当地少先队员共赴“寻美—绘美—创美”之约。

团队以建筑美学为经、红色基因为纬,引导山区少先队员们于尺素寸木、笔端足履之间,感悟家山建筑的历史温度与艺术密码。

青春携美·红色沃土生辉

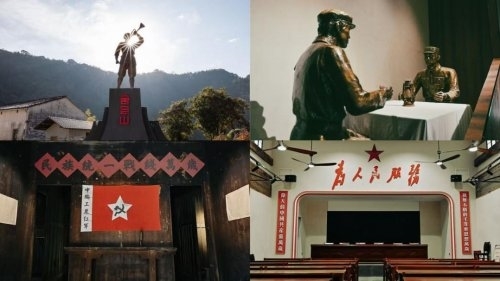

祁门县位于皖南山区腹地,徽风皖韵在这里彰显的淋漓尽致。放眼望去,粉墙黛瓦的徽派建筑星罗棋布,马头墙层层跌落,雕梁画栋巧夺天工;与此同时,作为皖南—赣北革命纽带的核心节点,舍会山红色革命老区巍然矗立,革命遗址遗迹遍布山间田野。得天独厚的双重资源禀赋,使祁门成为“建筑美学”与“红色基因”交相辉映的示范样板。

安徽建筑大学实践团师生在抵达当日,迅速完成生源对接、师资协同、场地布置等各项前期准备。带队负责人安徽建筑大学校艺术指导中心主任张毅在对接会上提出要求:“我们要用最贴近孩子认知的方式,让他们发现并读懂家乡建筑之美——马头墙起伏的曲线、祠堂梁柱上的镂空木雕、村口石拱桥的优雅弧度,无不蕴藏匠心与诗意;更为重要的是,要让少先队员们懂得,这些美的背后是先辈巧思,红色老区的每一砖每一瓦,更镌刻着烽火岁月里不屈不挠的坚守与担当。”至此,一场以“红色为魂、美学为体”的深度实践正式拉开帷幕。

红心向美·于建筑间体认精神

舍会山麓,汪振丰墓肃立。实践团成员走进舍山红色革命老区,在汪振丰墓前开展缅怀活动。汪振丰烈士的墓碑虽简朴却肃穆,实践团成员们伫立墓前,静默哀悼。山风轻拂,仿佛在低声诉说着这位被亲切唤作“土佬”的前辈的英勇事迹——他其用一生写就的忠诚,让成员们真切触摸到了红色精神的温度。

随后,实践团来到舍山老区一处1937年中共皖赣特委会召开会议的土坯木房旧址。“墙上的生活痕迹依稀可见,当时战士们就是在这样简陋的房子里,规划着解放的道路。”随着讲解员的深情介绍,实践团成员们驻足凝视,感受着旧址中沉淀的革命记忆。

据悉,该实践团特意将红色教育与建筑美学探索相结合,通过实地参观老区旧址,深入解读红色建筑背后蕴含的“精神美学”,在行走与感悟中传承红色基因,汲取精神力量。把革命理想镌刻进建筑本体,成为跨越时空的“精神美学”注脚。

美学课堂·笔尖与模型交响

“我们祁门地区的传统民居,其屋顶呈‘人’字形构造,每逢降雨,雨水便能顺着两侧斜坡顺畅排走,这种屋顶样式在建筑领域被称为‘硬山顶’;而墙头上那些向外凸起的部分,形态恰似骏马的头部,故得名‘马头墙’,它不仅具备视觉上的美感,更有着重要的防火功能。”在一场别开生面的建筑美学启蒙课堂上,高校实践团的小讲师一边展示精心准备的祁门特色建筑照片,一边通过生动的视频演示与互动,让在场的少先队员们得以直观地触摸家乡建筑的独特肌理。从雕花窗棂上那些或繁复或精巧的纹样,到青砖与黛瓦搭配所形成的和谐配色韵律,孩子们在光影的流转间,慢慢感受着不同风格建筑所承载的深厚文化内涵。

课堂之外,钢笔画创作成为了少先队员们表达心中美感的重要载体。

实践团的成员们先是带着他们一同参照历代斗拱的经典构造图谱,细致讲解斗拱的结构特点与线条走势,而后指导他们用手中的钢笔,一笔一划地勾勒属于自己的斗拱钢笔画。在笔尖与纸张的摩擦声中,不仅精准勾勒出建筑的美学轮廓,那些蕴含在建筑背后的红色内涵,也悄然顺着笔尖融入了画作之中。

随后开展的斗拱建筑模型积木搭建活动,更是让思维迸发出璀璨的火花。

实践团提前准备了环保的搭建材料,活动中,成员们先详细讲解模型的搭建方法与技巧,而后指导少先队员们分组合作,共同搭建简易的斗拱模型。在亲手制作的过程中,对斗拱的建筑结构有了更为深刻的理解。从最初对斗拱的观察认知,到拿起画笔的创作,再到动手搭建模型,让他们眼中的斗拱,渐渐褪去了冰冷的建筑构件印象,变成了有故事、有温度的“建筑艺术”。

童心铭记·共书青春答卷

在交流总结会上,安徽建筑大学“红色引领·探寻建筑美学”实践团队员与参与活动的少先队员围坐一堂,互诉活动中的所见所感。带队老师张毅也在现场交流中寄语:“愿汝辈承红色星火,习建筑真知,守护桑梓瑰宝。”

红色指方向,美学润心灵。此次建筑美学启蒙活动意义颇丰,既让山区儿童得以审视家乡之美、怀揣对历史的敬意,也令实践团在祁门的青砖黛瓦间,完成了一堂“知行合一”的青春必修课。青山无言,徽墙有痕。此次活动过后,祁门古筑之间,多了一双双稚嫩而笃定的寻美之眼、一颗颗“红心向美”之种。(安徽建筑大学:张毅)

050b0da7-1806-43b5-a7a3-c7961f54d58d.jpg)