近日,华中农业大学赴湖南省长沙市、湘西土家族苗族自治州花垣县十八洞村学生党员实践团深入湖南,循着革命先辈的足迹,踏访乡村振兴一线,完成《实事求是》系列微党课的拍摄工作。实践团以“红色基因铸魂+乡村振兴实践”为主线,先后走访湖南第一师范学院、新民学会旧址、岳麓书院等八处红色圣地与十八洞村这一乡村振兴阵地,用镜头记录革命历史,用脚步丈量发展成果,将青春力量融入红色传承与乡村实践。

团队成员郭昊宇、陈诚在清水塘毛泽东杨开慧故居拍制微党课祝小康摄

精心筹备,让红色故事“有备而来”

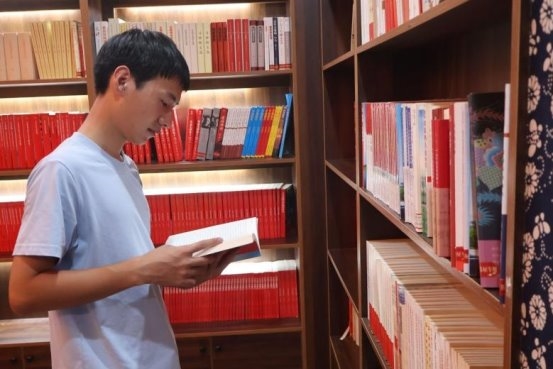

为让微党课既有历史厚度又具现实温度,实践团在前期筹备阶段做足功课。团队成员系统学习党史资料,结合八处拍摄地的特色量身定制讲解内容。针对岳麓书院,团队重点研读与“实事求是”思想内涵相关的重要论述,将古籍中的“实事求是”原典与党的思想路线发展脉络相结合;为讲好十八洞村的故事,成员们收集资料观看脱贫攻坚纪录片,梳理出“精准扶贫”从理念到实践的完整脉络。

团队成员陈诚在十八洞村党性教育基地探索实事求是智慧郭昊宇摄

实地拍摄,用镜头捕捉“精神密码”

八月的三湘大地骄阳似火,实践团的拍摄工作紧锣密鼓地展开。在湖南第一师范学院古朴的红楼前,成员们凝视着“要做人民的先生,先做人民的学生”的校训,感悟早期革命者将理论学习与社会实践相结合的探索精神。

团队成员龙茜在第一师范学院旧址聆听革命先辈的故事郭昊宇摄

新民学会旧址的竹影婆娑间,实践团感受着早期进步青年“实事求是探真理”的精神风貌;岳麓书院的讲堂内,成员们站在“实事求是”匾额下,阐释这一思想从传统治学方法到党的思想路线的历史演进,让千年学府的文化底蕴与新时代的思想光芒交相辉映;清水塘的红墙黛瓦间,实践团先后走访中共湘区委员会旧址与毛泽东杨开慧故居,讲解员讲述着早期党组织依据实际情况制定革命策略的故事;中国共产党长沙历史博物馆内,泛黄的文献、珍贵的实物见证着湖南人民在党的领导下走过的奋斗历程。团队用镜头串联起从革命战争年代到改革开放时期的关键节点,展现实事求是思想在不同历史时期的实践成果。

团队成员在清水塘中共湘区委员会旧址欣赏诗词贺建锟摄

在十八洞村,实践团的镜头聚焦乡村振兴的生动实践。精准扶贫陈列馆里,“精准扶贫”首倡地的脱贫数据、村民的新旧生活对比图,直观展现了“实事求是选产业”的发展智慧;苗绣示范基地中,精美的绣品将传统纹样与现代设计相结合,团队记录下“非遗+产业”的发展模式,讲述文化传承如何成为乡村振兴的内生动力。

实践团成员在十八洞村党性教育基地拍摄微党课贺建锟摄

实践感悟,让青春在行走中成长

历时一周的拍摄过程,成为实践团成员深刻的成长课堂。在岳麓书院,成员们深刻体会到“实事求是”不仅是治学之道,更是共产党人认识世界、改造世界的思想武器;在清水塘旧址,斑驳的墙面与泛黄的文件让大家明白,革命年代的实事求是是“没有调查就没有发言权”的实践自觉;在十八洞村,村民们“不等不靠”发展产业的劲头,让同学们看到新时代实事求是精神在乡村振兴中的生动体现。“以前在课本上学习‘精准扶贫’,如今在十八洞村看到实实在在的变化,才真正理解这一理念的实践伟力。”团队成员陈诗雨感慨道。这些真实的感悟,都成为微党课中最动人的情感注脚。

实践团成员在十八洞村精准扶贫陈列馆了解脱贫历程贺建锟摄

此次实践活动,实践团不仅完成了9节微党课的拍摄,更收获了从理论到实践的深刻认知。实践团队长吴曼表示,将以此次实践为起点,继续传承红色基因,在实践中锤炼本领,让青春在服务祖国的事业中绽放光彩。据悉,《实事求是》系列微党课已通过校园平台陆续推出,让更多青年学子在生动的影像中感悟红色精神,汲取前行力量。

050b0da7-1806-43b5-a7a3-c7961f54d58d.jpg)